Capitulo I Un escollo fugaz

El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que nadie, sin duda, ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes, el misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la marina de guerra de todos los países y, tras ellos, los gobiernos de los diferentes Estados de los dos continentes, manifestaron la mayor preocupación por el hecho.

Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con «una cosa enorme», con un objeto largo, fusiforme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena.

Los hechos relativos a estas apariciones, consignados en los diferentes libros de a bordo, coincidían con bastante exactitud en lo referente a la estructura del objeto o del ser en cuestión, a la excepcional velocidad de sus movimientos, a la sorprendente potencia de su locomoción y a la particular vitalidad de que parecía dotado. De tratarse de un cetáceo, superaba en volumen a todos cuantos especímenes de este género había clasificado la ciencia hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lacepède, ni Dumeril ni Quatrefages hubieran admitido la existencia de tal monstruo, a menos de haberlo visto por sus propios ojos de sabios.

El promedio de las observaciones efectuadas en diferentes circunstancias —una vez descartadas tanto las tímidas evaluaciones que asignaban a ese objeto una longitud de doscientos pies, como las muy exageradas que le imputaban una anchura de una milla y una longitud de tres— permitía afirmar que ese ser fenomenal, de ser cierta su existencia, superaba con exceso todas las dimensiones admitidas hasta entonces por los ictiólogos.

Pero existía; innegable era ya el hecho en sí mismo. Y, dada esa inclinación a lo maravilloso que existe en el hombre, se comprende la emoción producida por esa sobrenatural aparición. Preciso era renunciar a la tentación de remitirla al reino de las fábulas.

Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson, de la Calcuta and Burnach Steam Navigation Company, había encontrado esa masa móvil a cinco millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker creyó, al pronto, hallarse en presencia de un escollo desconocido, y se disponía a determinar su exacta situación cuando pudo ver dos columnas de agua, proyectadas por el inexplicable objeto, elevarse silbando por el aire hasta ciento cincuenta pies. Forzoso era, pues, concluir que de no estar el escollo sometido a las expansiones intermitentes de un géiser, el Governor Higginson había encontrado un mamífero acuático, desconocido hasta entonces, que expulsaba por sus espiráculos columnas de agua, mezcladas con aire y vapor.

Se observó igualmente tal hecho el 23 de julio del mismo año, en aguas del Pacífico, por el Cristóbal Colón, de la West India and Pacific Steam Navigation Company. Por consiguiente, el extraordinario cetáceo podía trasladarse de un lugar a otro con una velocidad sorprendente, puesto que, a tres días de intervalo tan sólo, el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en dos puntos del mapa separados por una distancia de más de setecientas leguas marítimas[1].

Quince días más tarde, a dos mil leguas de allí, el Helvetia, de la Compagnie Nationale, y el Shannon, de la Royal Mail, navegando en sentido opuesto por la zona del Atlántico comprendida entre Europa y Estados Unidos, se señalaron mutuamente al monstruo a 42º 15’ de latitud norte y 60º 35’ de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. En esa observación simultánea se creyó poder evaluar la longitud mínima del mamífero en más de trescientos cincuenta pies ingleses[2], dado que el Shannon y el Helvetia eran de dimensiones inferiores, aun cuando ambos midieran cien metros del tajamar al codaste. Ahora bien, las ballenas más grandes, las que frecuentan los parajes de las islas Aleutianas, la Kulammak y la Umgullick, no sobrepasan los cincuenta y seis metros de longitud, si es que llegan a alcanzar tal dimensión.

Estos sucesivos informes; nuevas observaciones efectuadas a bordo del transatlántico Le Pereire; un abordaje entre el monstruo y el Etna, de la línea Iseman; un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa La Normandie; un estudio muy serio hecho por el estado mayor del comodoro Fitz-James a bordo del Lord Clyde, causaron una profunda sensación en la opinión pública. En los países de humor ligero se tomó a broma el fenómeno, pero en los países graves y prácticos, en Inglaterra, en América, en Alemania, causó una viva preocupación.

En todas partes, en las grandes ciudades, el monstruo se puso de moda. Fue tema de canciones en los cafés, de broma en los periódicos y de representación en los teatros. La prensa halló en él la ocasión de practicar el ingenio y el sensacionalismo. En sus páginas, pobres de noticias, se vio reaparecer a todos los seres imaginarios y gigantescos, desde la ballena blanca, la terrible «Moby Dick» de las regiones hiperbóreas, hasta el desmesurado Kraken, cuyos tentáculos pueden abrazar un buque de quinientas toneladas y llevárselo a los abismos del océano. Se llegó incluso a reproducir las noticias de los tiempos antiguos, las opiniones de Aristóteles y de Plinio que admitían la existencia de tales monstruos, los relatos noruegos del obispo Pontoppidan, las relaciones de Paul Heggede y los informes de Harrington, cuya buena fe no puede ser puesta en duda al afirmar haber visto, hallándose a bordo del Castillan, en 1857, la enorme serpiente que hasta entonces no había frecuentado otros mares que los del antiguo Constitutionnel.

Todo esto dio origen a la interminable polémica entre los crédulos y los incrédulos, en las sociedades y en las publicaciones científicas. La «cuestión del monstruo» inflamó los ánimos. Los periodistas imbuidos de espíritu científico, en lucha con los que profesan el ingenio, vertieron oleadas de tinta durante la memorable campaña; algunos llegaron incluso a verter dos o tres gotas de sangre, al pasar, en su ardor, de la serpiente de mar a las más ofensivas personalizaciones.

Durante seis meses la guerra prosiguió con lances diversos. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, del Instituto Smithsoniano de Washington, a los debates del The Indian Archipelago, del Cosmos del abate Moigno y del Mittheilungen de Petermann, y a las crónicas científicas de las grandes publicaciones de Francia y otros países replicaba la prensa vulgar con alardes de un ingenio inagotable. Sus inspirados redactores, parodiando una frase de Linneo que citaban los adversarios del monstruo, mantuvieron, en efecto, que «la naturaleza no engendra tontos», y conjuraron a sus contemporáneos a no infligir un mentís a la naturaleza y, consecuentemente, a rechazar la existencia de los Kraken, de las serpientes de mar, de las «Moby Dick» y otras lucubraciones de marineros delirantes. Por último, en un artículo de un temido periódico satírico, el más popular de sus redactores, haciendo acopio de todos los elementos, se precipitó, como Hipólito, contra el monstruo, le asestó un golpe definitivo y acabó con él en medio de una carcajada universal. El ingenio había vencido a la ciencia.

La cuestión parecía ya enterrada durante los primeros meses del año de 1867, sin aparentes posibilidades de resucitar, cuando nuevos hechos llegaron al conocimiento del público. Hechos que revelaron que no se trataba ya de un problema científico por resolver, sino de un peligro serio, real, a evitar. La cuestión adquirió así un muy diferente aspecto. El monstruo volvió a erigirse en islote, roca, escollo, pero un escollo fugaz, indeterminable, inaprensible.

El 5 de marzo de 1867, el Moravian, de la Montreal Ocean Company, navegando durante la noche a 27º 30’ de latitud y 72º 15’ de longitud, chocó por estribor con una roca no señalada por ningún mapa en esos parajes. Impulsado por la fuerza combinada de viento y de sus cuatrocientos caballos de vapor, el buque navegaba a la velocidad de trece nudos. Abierto por el choque, es indudable que de no ser por la gran calidad de su casco, el Moravian se habría ido a pique con los doscientos treinta y siete pasajeros que había embarcado en Canadá.

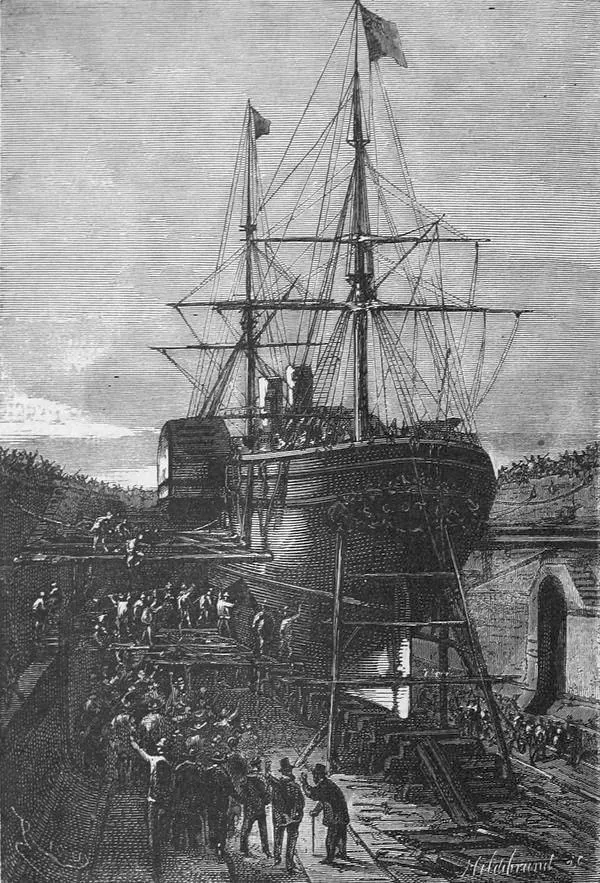

El accidente había ocurrido hacia las cinco de la mañana, cuando comenzaba a despuntar el día. Los oficiales de guardia se precipitaron hacia popa y escrutaron el mar con la mayor atención, sin ver otra cosa que un fuerte remolino a unos tres cables de distancia del barco, como si las capas líquidas hubieran sido violentamente batidas. Se tomaron con exactitud las coordenadas del lugar y el Moravian continuó su rumbo sin averías aparentes. ¿Había chocado con una roca submarina o había sido golpeado por un objeto residual, enorme, de un naufragio? No pudo saberse, pero al examinar el buque en el dique carenero se observó que una parte de la quilla había quedado destrozada.

Pese a la extrema gravedad del hecho, tal vez habría pasado al olvido como tantos otros si no se hubiera reproducido en idénticas condiciones, tres semanas después. Pero en esta ocasión la nacionalidad del buque víctima de este nuevo abordaje y la reputación de la compañía a la que pertenecía el navío dieron al acontecimiento una inmensa repercusión.

Nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard, el inteligente industrial que fundó, en 1840, un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con tres barcos de madera, de ruedas, de cuatrocientos caballos de fuerza y con un arqueo de mil ciento sesenta y dos toneladas. Ocho años después, el material de la compañía se veía incrementado en cuatro barcos de seiscientos cincuenta caballos y mil ochocientas veinte toneladas, y dos años más tarde, en otros dos buques de mayor potencia y tonelaje. En 1853, la Compañía Cunard, cuya exclusiva del transporte del correo acababa de serle renovada, añadió sucesivamente a su flota el Arabia, el Persia, el China, el Scotia, el Java y el Rusia, todos ellos muy rápidos y los más grandes que, a excepción del Great Eastern, hubiesen surcado nunca los mares. Así, pues, en 1867, la compañía poseía doce barcos, ocho de ellos de ruedas y cuatro de hélice.

La mención de tales detalles tiene por fin mostrar la importancia de esta compañía de transportes marítimos, cuya inteligente gestión es bien conocida en el mundo entero. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con tanta habilidad como ésta; ningún negocio se ha visto coronado por un éxito mayor. Desde hace veintiséis años, los navíos de las líneas Cunard han atravesado dos mil veces el Atlántico sin que ni una sola vez se haya malogrado un viaje, sin que se haya producido nunca un retraso, sin que se haya perdido jamás ni una carta, ni un hombre ni un barco. Por ello, y pese a la poderosa competencia de las líneas francesas, los pasajeros continúan escogiendo la Cunard, con preferencia a cualquier otra, como demuestran las conclusiones de los documentos oficiales de los últimos años. Dicho esto, a nadie sorprenderá la repercusión hallada por el accidente ocurrido a uno de sus mejores barcos.

El 13 de abril de 1867, el Scotia se hallaba a 15º 12’ de longitud y 45º 37’ de latitud, navegando con mar bonancible y brisa favorable. Su velocidad era de trece nudos y cuarenta y tres centésimas, impulsado por sus mil caballos de vapor. Sus ruedas batían el agua con una perfecta regularidad. Su calado era de seis metros y sesenta centímetros, y su desplazamiento de seis mil seiscientos veinticuatro metros cúbicos.

A las cuatro y diecisiete minutos de la tarde, cuando los pasajeros se hallaban merendando en el gran salón, se produjo un choque, poco sensible, en realidad, en el casco del Scotia, un poco más atrás de su rueda de babor.

No había sido el Scotia el que había dado el golpe sino el que lo había recibido, y por un instrumento más cortante o perforante que contundente. El impacto había parecido tan ligero que nadie a bordo se habría inquietado si no hubiesen subido al puente varios marineros de la cala gritando:

«¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos!».

Los pasajeros se quedaron espantados, pero el capitán Anderson se apresuró a tranquilizarles. En efecto, el peligro no podía ser inminente. Dividido en siete compartimientos por tabiques herméticos, el Scotia podía resistir impunemente una vía de agua.

El capitán Anderson se dirigió inmediatamente a la cala. Vio que el quinto compartimiento había sido invadido por el mar, y que la rapidez de la invasión demostraba que la vía de agua era considerable. Afortunadamente, las calderas no se hallaban en ese compartimiento. De haber estado alojadas en él se hubiesen apagado instantáneamente. El capitán Anderson ordenó de inmediato que pararan las máquinas. Un marinero se sumergió para examinar la avería. Algunos instantes después pudo comprobarse la existencia en el casco del buque de un agujero de unos dos metros de anchura. Imposible era cegar una vía de agua tan considerable, por lo que el Scotia, con sus ruedas medio sumergidas, debió continuar así su travesía. Se hallaba entonces a trescientas millas del cabo Clear. Con un retraso de tres días que inquietó vivamente a la población de Liverpool, consiguió arribar a las dársenas de la compañía.

Una vez puesto el Scotia en el dique seco, los ingenieros procedieron a examinar su casco. Sin poder dar crédito a sus ojos vieron cómo a dos metros y medio por debajo de la línea de flotación se abría una desgarradura regular en forma de triángulo isósceles. La perforación de la plancha ofrecía una perfecta nitidez; no la hubiera hecho mejor una taladradora. Evidente era, pues, que el instrumento perforador que la había producido debía ser de un temple poco común, y que tras haber sido lanzado con una fuerza prodigiosa, como lo atestiguaba la horadación de una plancha de cuatro centímetros de espesor, había debido retirarse por sí mismo mediante un movimiento de retracción verdaderamente inexplicable.

Los ingenieros procedieron a examinar el Scotia.

Tal fue este último hecho, que tuvo por resultado el de apasionar nuevamente a la opinión pública. Desde ese momento, en efecto, todos los accidentes marítimos sin causa conocida se atribuyeron al monstruo. El fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es desgraciadamente considerable, ya que de los tres mil barcos cuya pérdida se registra anualmente en el Bureau Veritas, la cifra de navíos de vapor o de vela que se dan por perdidos ante la ausencia de toda noticia asciende a no menos de doscientos.

Justa o injustamente se acusó al «monstruo» de tales desapariciones. Al revelarse así cada día más peligrosas las comunicaciones entre los diversos continentes, la opinión pública se pronunció pidiendo enérgicamente que se desembarazaran los mares, de una vez y a cualquier precio, del formidable cetáceo.